イップス研究報告⑲

投球時の最大外旋位

イップスになると投球時に防衛本能が働き屈筋優位の状態になります。投球動作とは、始動からリリースそしてフォロースルーまでの一連の動作です。一連の動きの中で体全体が協力的に連動していると上手く投げられます。逆に体全体が協力的な動きをしていなくて、力の方向が合っていなければ力のロスが起きてしまいます。イップスの選手の場合、体全体の力の方向が合っていなくて上手く投球動作が連動していない為、より強い屈筋優位の状態に陥り上手く投げられません。

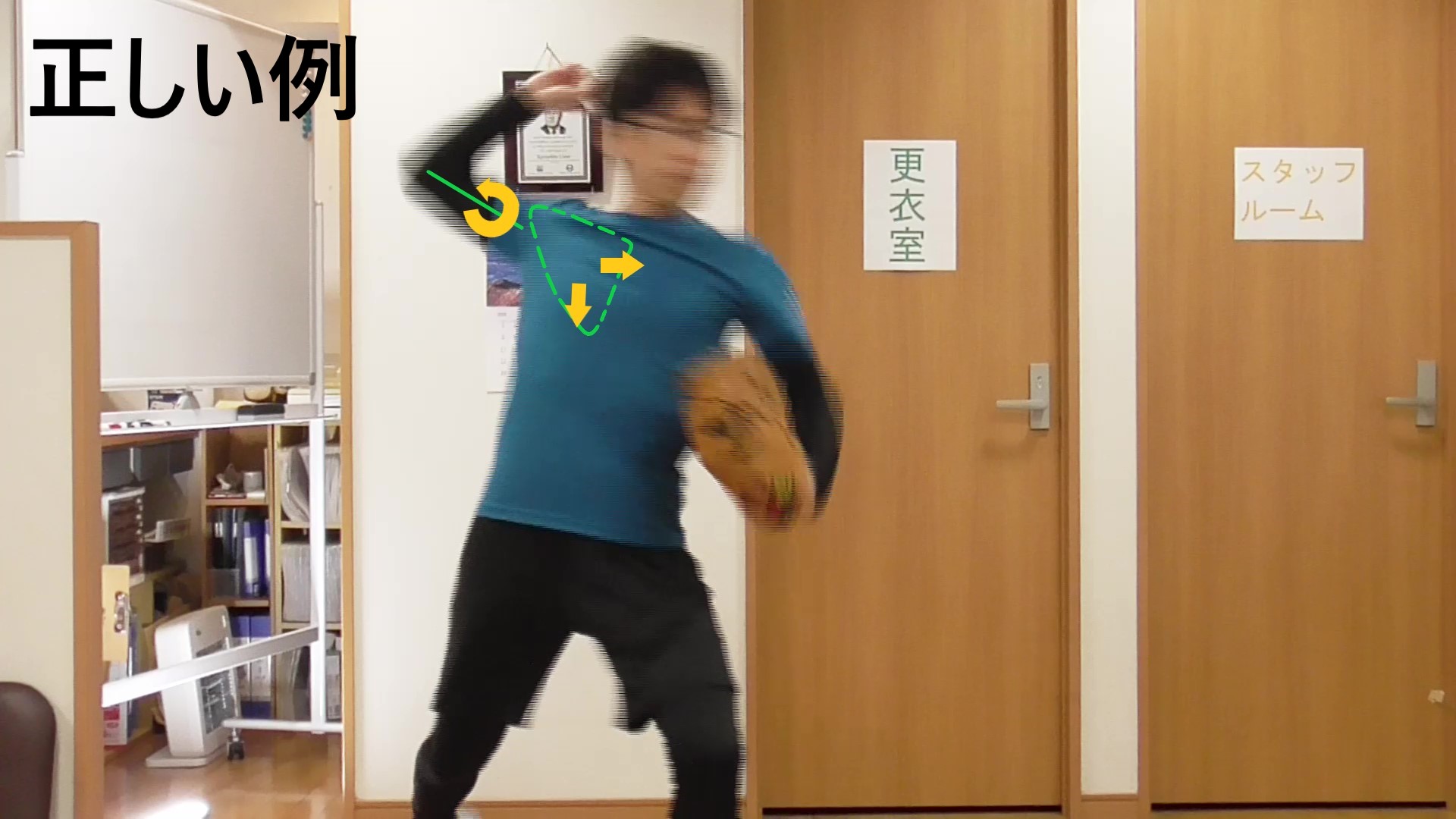

トップの位置に右腕が来るまで体幹の回転運動は起こっていません。左腕で体の開きを抑えた状態です。タイミング的には右腕がトップの位置に来ると同時ぐらいに左腕始動で体幹の回転運動が起こります。

トップの位置に右腕が来るまで体幹の回転運動は起こっていません。左腕で体の開きを抑えた状態です。タイミング的には右腕がトップの位置に来ると同時ぐらいに左腕始動で体幹の回転運動が起こります。

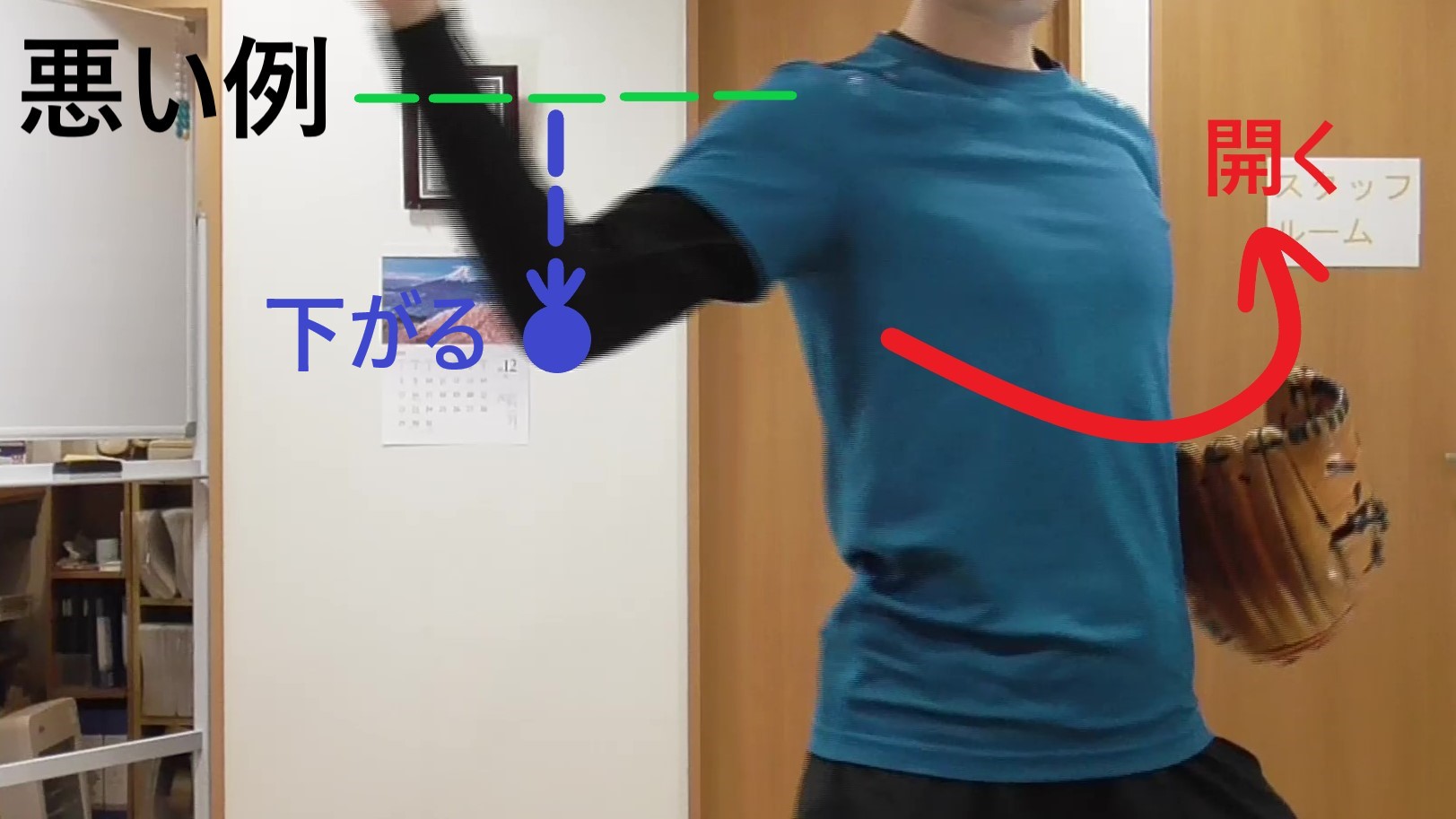

いわゆる体の開きが早いと、右腕がトップの位置に来る前に体幹の回転運動が起こり始めるので、トップの位置まで右腕を上げてくることが出来ずに結果的に、肘が下がった状態で投げることになります。

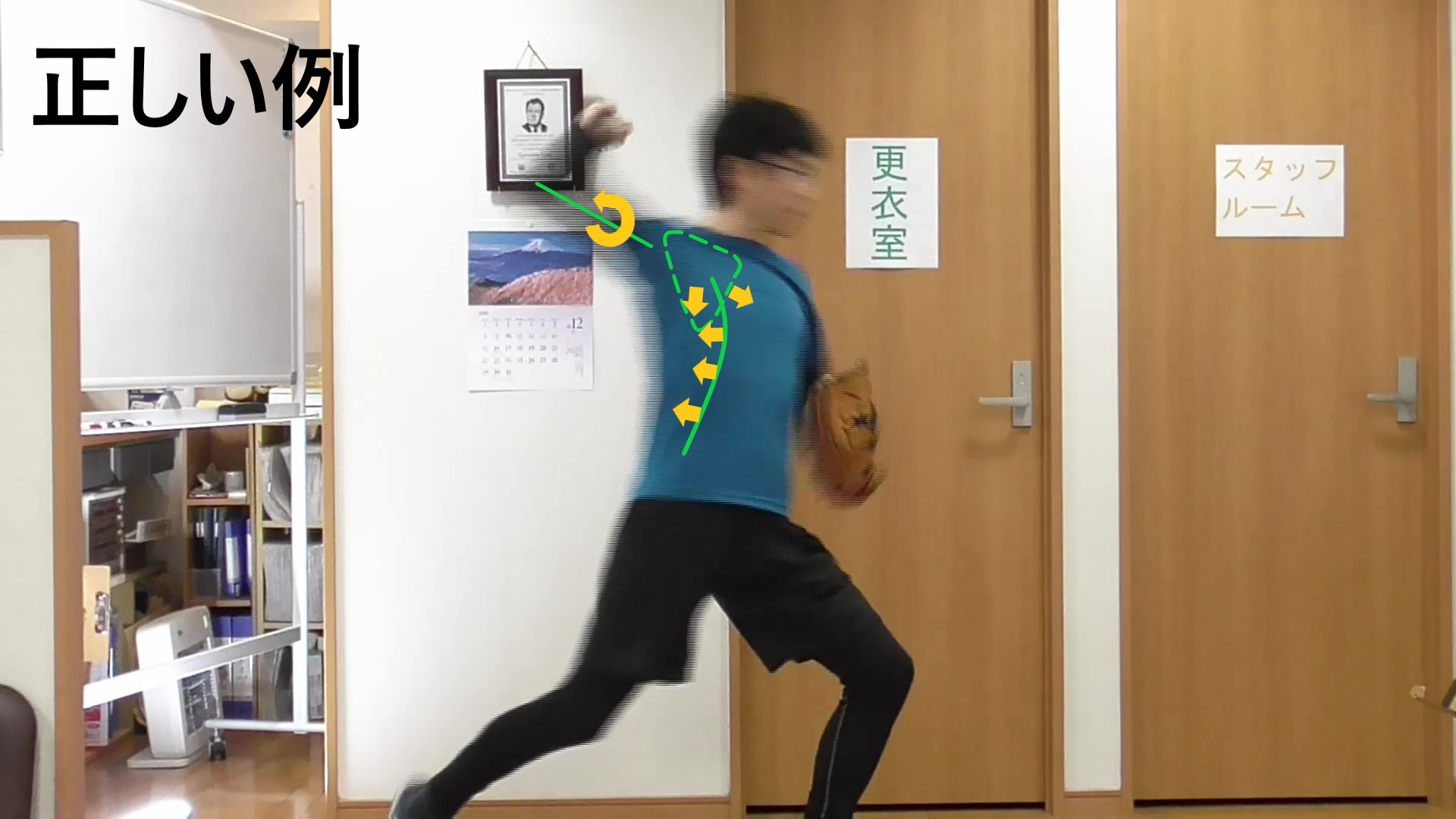

下半身・体幹が並進運動から回転運動に変わった初期の段階で右腕が最大外旋位(しなり)になります。

例えるなら弓道の弓を引いた状態です。投球動作の中で一番エネルギーが溜まる局面です。

投球時の最大外旋位(しなり)は、主に上腕骨→外旋、肩甲骨→内転・下制、胸椎→伸展で作られます。最大外旋位(しなり)は、意識して作るものではなく正しいトップの位置から体幹の回転運動が始まり、右腕が引っ張り出される時に自然に出来るものなのです。

意識的に最大外旋位(しなり)を作ろうとしたり、反動を付けて投げようとした場合、右腕に下半身や体幹とは逆方向の力が働き力のロスになり、腕を上手く振ることが出来ません。

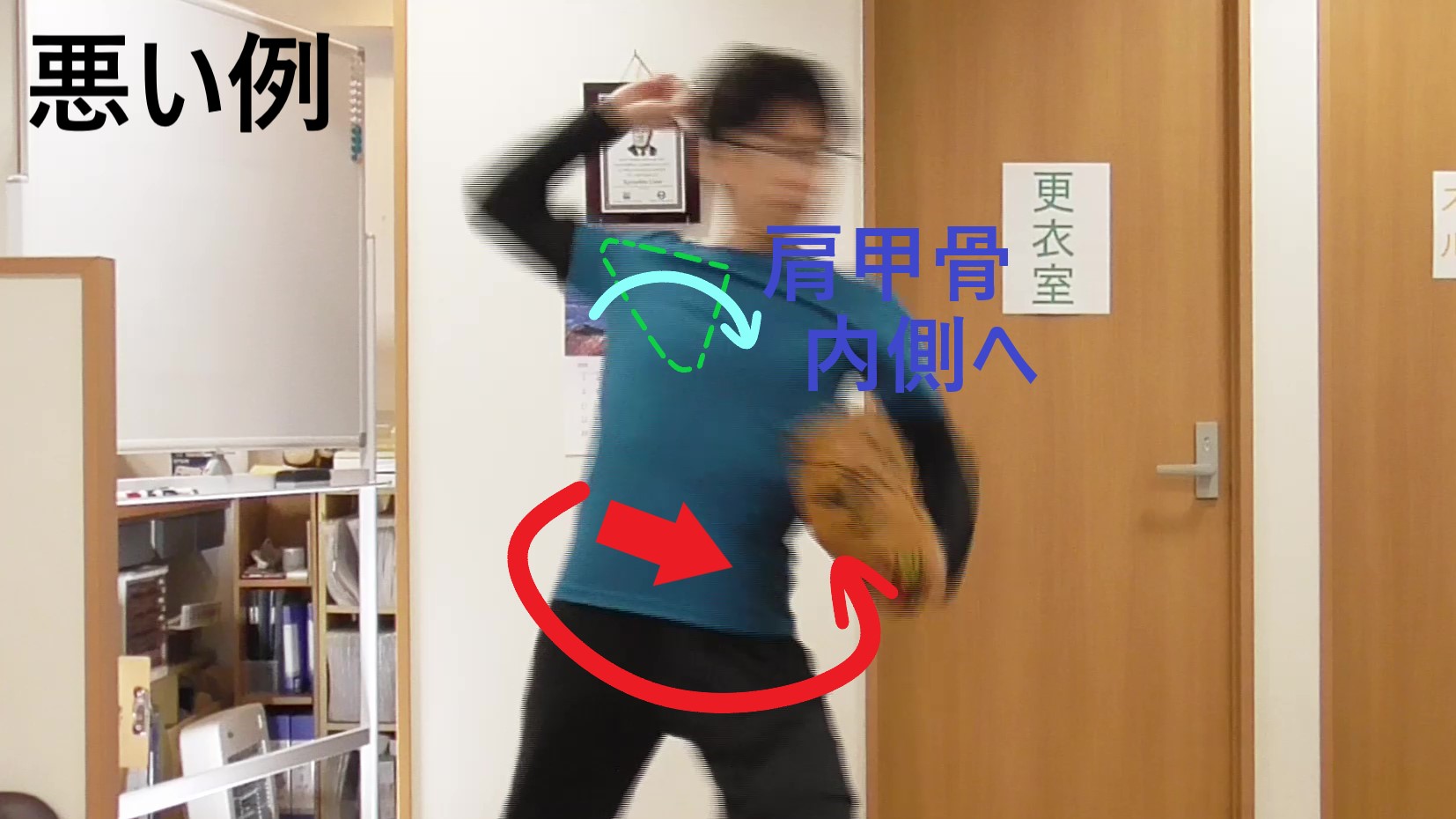

また意識的に最大外旋位(しなり)を作ろうとしたり、反動を付けて投げようとした場合、右肩甲骨に内方への力が働きます。この場合も体幹とは逆方向の力になり力のロスが起こり、腕を上手く振ることが出来ません。

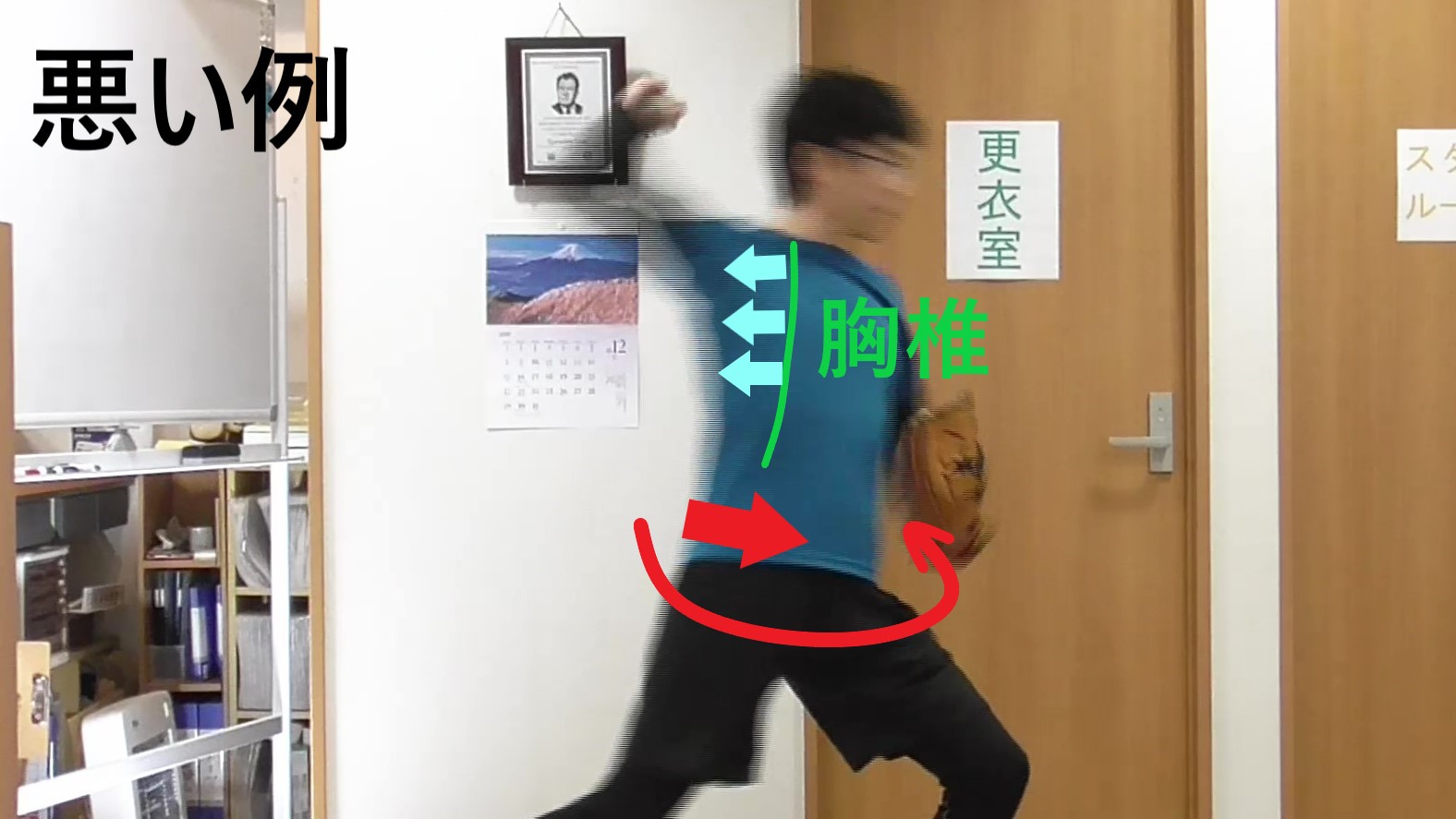

また意識的に胸を張ろうとしたり、反動を付けて投げようとした場合、胸椎に後方への力が働きます。この場合も並進運動や回転運動と逆の方向に力が働き力のロスになり、腕を上手く振ることが出来ません。

いくつか説明した悪い例の様な力の働き方になると、肘・肩・腰に余分な負荷がかかり故障の原因にもなります。

投球時に体を意識的に筋力で操作しようとすると本来リリースに向かって行くべき力が間違った方向に行ってしまうことが多くあります。

トップの位置では、右腕には体幹の並進運動の力が伝わり体幹と同じ方向に向かいます。そして体幹が並進運動から回転運動に切り替わります。右腕にも体幹の回転運動の力が伝わり始めます。この時に最大外旋位(しなり)が作られるのです。

テーブルクロス引きを例に挙げると、テーブルクロスを手で引くとテーブルクロスは動き始めます。しかしテーブルの上に乗っているグラスや皿はテーブルの上に止まろうとします。慣性の法則・・・止まっている物体は、そのまま止まり続けようとする。動いている物体は、そのまま動き続けようとする。

テーブルクロスが体幹でグラスや皿が右腕です。

トップの局面で体幹が並進運動から回転運動に切り替わり、その力が右腕に伝わった時、右腕はトップの位置に止まろうとします。

そして体幹の回転運動に右腕が振り出された時に自然に上腕骨→外旋、肩甲骨→内転・下制、胸椎→伸展の状態になり最大外旋位になるのです。

イップスの選手は、投球時に防衛本能が働き屈筋優位の状態になっています。目的はリリース時にボールに力を伝えることなのに筋力で動きを操作しようとすると体の各部位の力の方向が合わなくなります。力の方向が合わないと投球動作に減速が起こり筋力に依存する投げ方になってしまい、より屈筋優位状態を強めてしまいます。結果、投球ミスが起る。

大切なことは正しくトップの位置に持って行き、体幹の回転運動に右腕を上手く乗せることです。そうすると最大外旋位(しなり)が自然に作られ腕の振りは加速して上手くリリース出来ます。

私は正しい投球とは、筋力に依存するのではなく骨格を上手く使い物理的な力を発生させ、リリースの瞬間に発生させたエネルギーをボールに伝えることだと思います。

そのように出来れば上手く投げられ、脳の扁桃体に恐怖条件づけされた『投球』が徐々に消されて行きイップスは治ります。